本项目于2025年5月立项,由辽宁工程技术大学鄂尔多斯研究院承担,属于鄂尔多斯市重点研发计划项目。项目围绕“煤矿巷道围岩智能感知与煤岩动力灾害精准防控关键技术”开展攻关。首先,建立煤岩体多物理场耦合模型,揭示煤岩动力灾害应力-渗流-裂隙时空耦合演化机理;然后,研制巷道围岩多源信息智能感知装备,实现对地质动力环境动态智能感知;随后,构建多源信息驱动的卷积神经网络模型,实现煤岩动力灾害风险等级划分,并研发分区分级差异化防控技术;最后,在鄂尔多斯典型煤岩动力灾害矿井开展工程示范,形成“智能感知-风险预警-靶向解危”全链条防控范式。成果将推动煤岩动力灾害防治技术发展,提升矿井安全水平。

项目背景

冲击地压、煤与瓦斯突出等煤岩动力灾害是煤矿安全开采的重大隐患。目前,鄂尔多斯仍有冲击地压矿井18 对,核定产能约2.2亿吨/年,威胁着矿井安全生产。本项目将研制巷道围岩多源信息智能感知先进装备,进行感知信息驱动的煤岩动力灾害风险辨识,最后开展分区分级差异化精准防控技术的工程示范应用。成果将为鄂尔多斯市煤岩动力灾害矿井的安全开采提供理论和技术支撑。

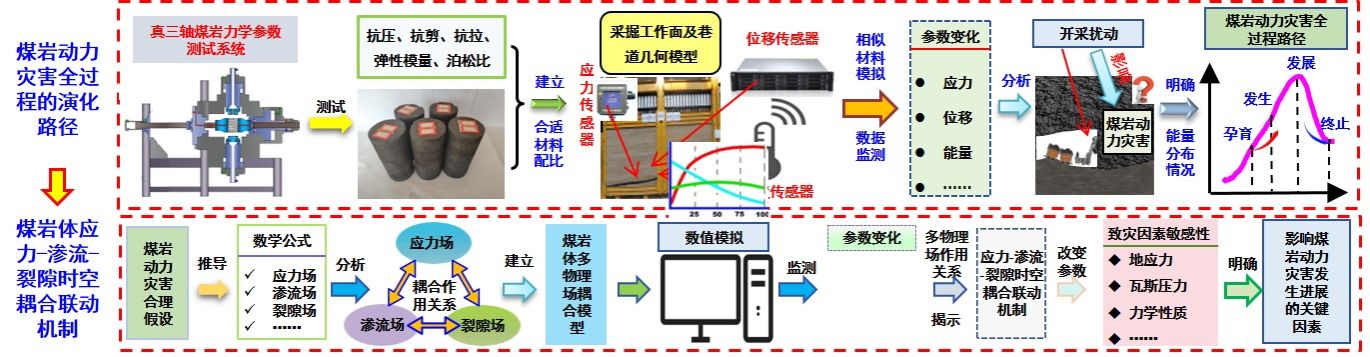

创新点1:揭示巷道煤岩动力灾害应力-渗流-裂隙时空耦合演化机理。本研究通过建立多物理场耦合模型,系统分析应力场、渗流场和裂隙场之间的时空耦合关系,揭示巷道煤岩动力灾害的孕育机制及演化规律。

图1 煤岩动力灾害应力-渗流-裂隙时空耦合演化机理

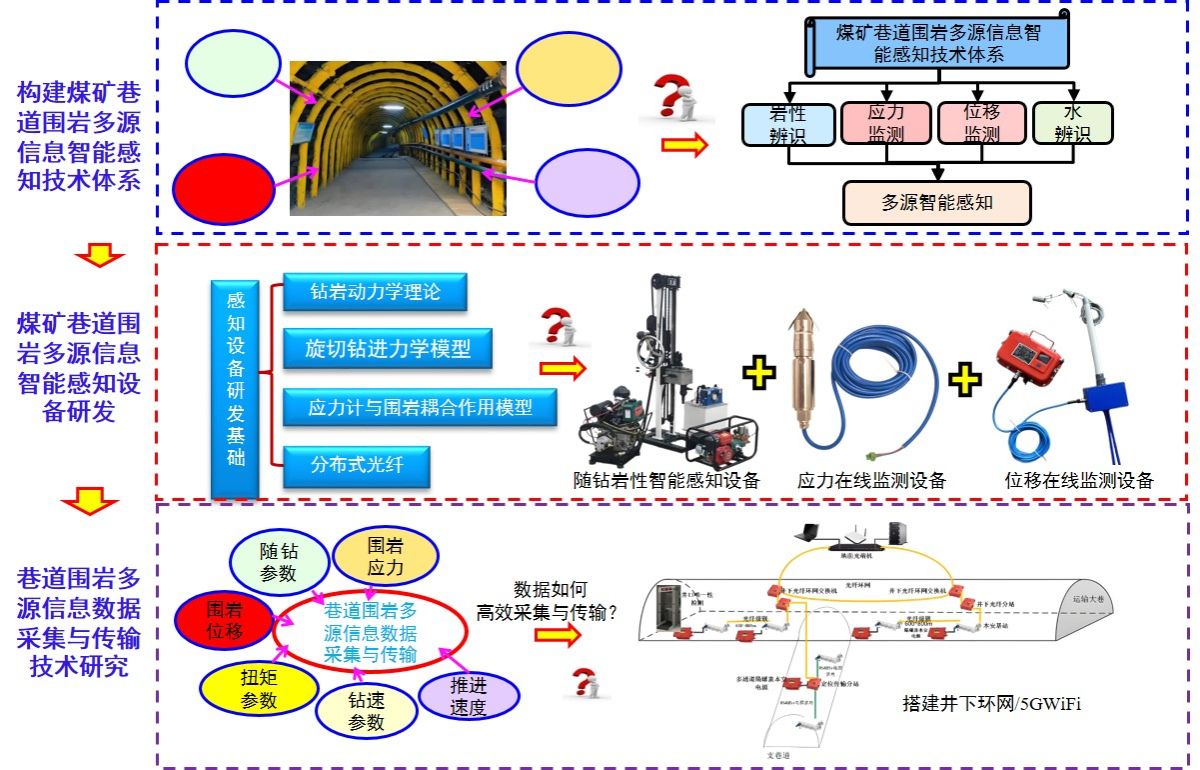

创新点2:研制巷道围岩多源信息智能感知技术及装备。集成随钻岩性感知、围岩应力监测和光纤位移传感技术,能够实现多参量实时监测。研发多传感器数据采集系统,优化无线和有线传输协议,确保数据完整性和传输效率。

图2 煤矿巷道围岩多源信息智能感知技术及装备研发

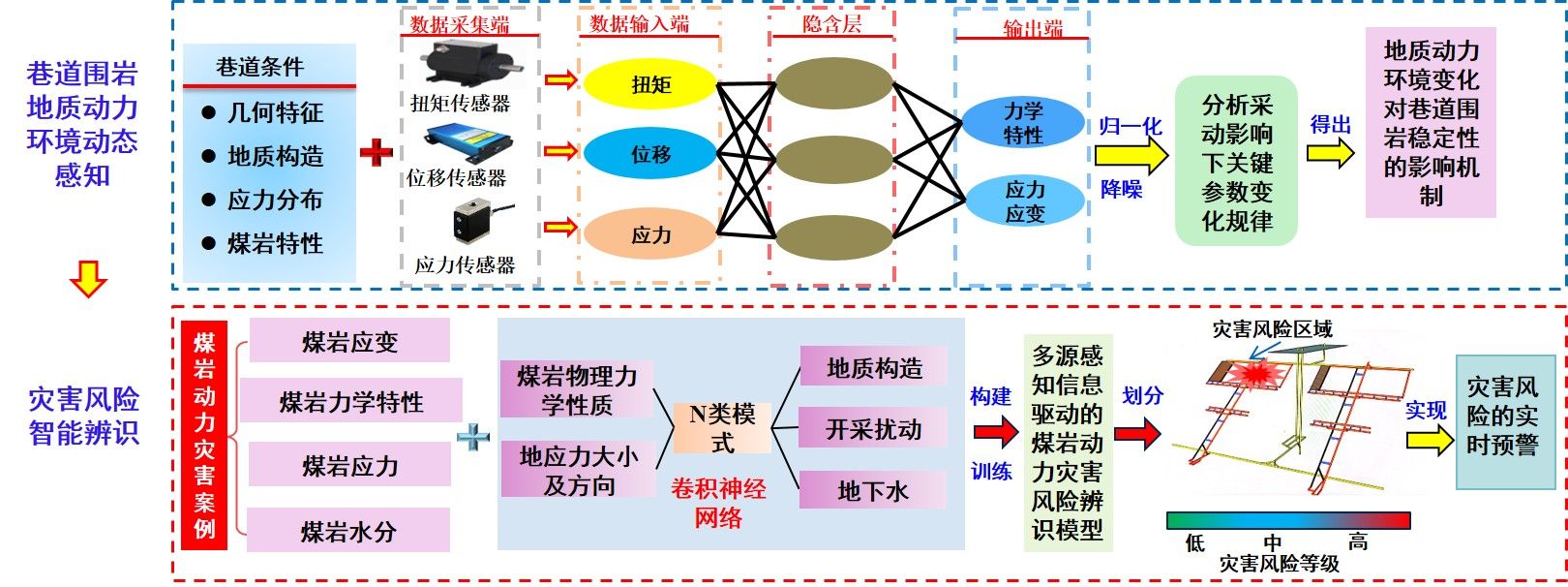

创新点3:构建多源感知信息驱动的煤岩动力灾害风险辨识模型。通过随钻岩性智能感知设备和煤岩应力、变形在线监测装置等,实时获取岩性、地应力、变形和地下水等多源信息,融合多源感知信息,创新性构建多源感知信息驱动的煤岩动力灾害风险辨识模型,实现煤岩动力灾害风险的精准、动态、高效辨识。

图3 巷道围岩地质动力环境动态感知与灾害风险智能辨识

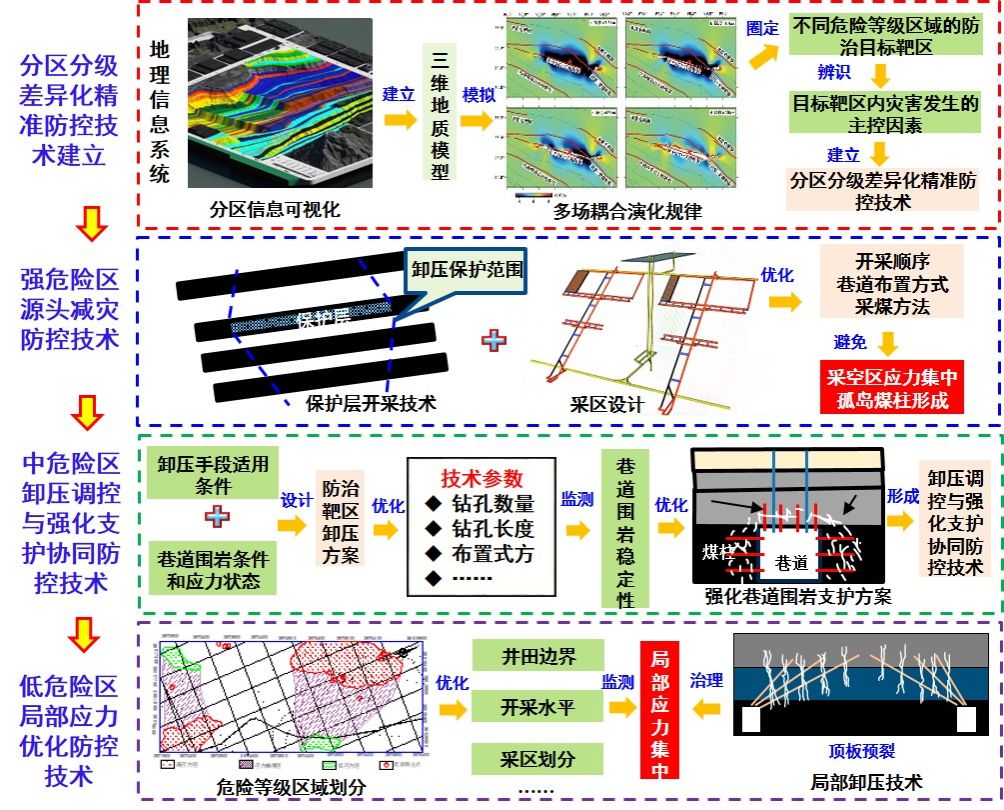

创新点4:研发煤岩动力灾害分区分级差异化精准防控技术。根据圈定的不同危险等级区域的防治目标靶区,辨识目标靶区内灾害发生的主控因素,抓住主控因素的牛鼻子,采取高、中、低不同风险等级分区域防治的策略,实现巷道煤岩动力灾害精准防控。

图4 煤岩动力灾害分区分级差异化精准防控技术研发

研究成果/预期成果

预期授权发明专利2项,授权实用新型专利3项;立项或发布团体、地方标准1项;培养中级以上专业技术2名、博士研究生3名、硕士研究生5名;发表学术论文4~5篇,其中SCI 论文3 篇以上。

预期研制煤矿巷道围岩多源信息智能感知装备,围岩应力、变形、岩性的感知准确率90%以上;构建多源感知信息驱动的煤岩动力灾害风险辨识模型,完成动力灾害风险判识和等级划分;研发煤岩动力灾害分区分级差异化精准防控技术,进行现场工程应用。

本项目将有利于遏制煤岩动力灾害的发生,提高煤矿作业环境的安全性,保障矿工生命安全,促进矿区的和谐发展。此外,本项目将推动煤矿动力灾害防治技术向智能化、自动化转型,培养新一代矿业技术人才,引领行业技术进步。

地质动力区划与矿井动力灾害防治团队是中国煤炭工业协会首届创新团队,现有教授10人、副教授5人、讲师5人、博士生26人、硕士生93人,人员结构合理,具有较强的科研攻关能力。团队核心成员张宏伟教授、李胜教授、韩军教授、宋卫华教授、霍丙杰教授、兰天伟教授、陈蓥教授、朱志洁教授、范超军教授等长期从事矿井瓦斯、煤岩动力灾害预测和防治领域的研究,具备坚实的理论基础和丰富的工程实践经验。团队先后承担了国家与企业委托课题200 余项,累计科研经费1.3 亿元。获得国家科技进步二等奖1项、省部级一等奖7 项、二等奖10 项、三等奖12 项;出版著作11 部,发表论文300 多篇。研究成果在潞安、铁法、晋城、平顶山、双鸭山、大同、鄂尔多斯等矿区推广应用。